なぜ今「カミュの死生観」が心に響くのか?【呉智英×加藤博子】

呉智英×加藤博子の「死と向き合う対話」

■自分の中の光景と確信を手放そうとしない生き方と死に方

加藤:世の中の多くの人々と自分は同じではない。でも、自分を曲げなければならない理由がわからない。処刑の前の晩に、宗教者が悔い改めよと近づいてくるのですが、ムルソーは怒って追い返す。処刑前の大切な時間を、宗教なんかでつぶされたくない。独房で一人、ムルソーは世界を味わい尽くしているのです。

「追想にふけることを覚えてからは、もう退屈することはなくなった。想像の中で、私は部屋の一隅から、元の場所まで一回りする。その途中で見いだされるすべてを、一つ一つ心のうちに数え上げてみた。最初はすぐに済んでしまったが、だんだんと繰り返すうちに、少しずつ長くかかるようになった。というのは、私は各々の家具を思いだし、その一つ一つの家具の、その中にしまってある一つ一つの物を思いだし、一つ一つのどんな細かい部分までも思いだし、その細かな部分、象眼やヒビや縁の欠けた所など、色合いや木目を思いだしたからだ。その結果、数週間たつと、自分の部屋にあった物を一つ一つ数え上げるだけで、何時間も何時間も過ごすことができた。こういう風にして私が考えれば考えるほど、無視してきたり、忘れてしまっていたりした物を、後から後から記憶から引き出してきた。そして、このとき私は、たった一日しか生活しなかった人間でも、ゆうに百年は刑務所で生きてゆかれる、ということがわかった。その人は、退屈しないで済むだけの思い出をたくわえているだろう。それは一つの強みだった」。

この部分は、興味深く読めるところです。これは、死の床にある人々、入院して動けなくなった方々が、白い天井を見つめながら内面に広がるお気に入りの世界に遊んでいるように感じられて、私は好きなのです。病室と独房とを重ねてしまうのは、失礼かもしれませんが。

呉先生が以前のコラムで指摘された、有限の自己をどのように受けとめるかという問題を、世の中の多数が無批判に受け入れている宗教的なものに仮託するのではなく、自分にとって確かなこと、たとえそれが追想にすぎなくても、紛れもなく自分の中の光景だと確信できることを決して手放そうとしない生き方と死に方とが、カミュの作品から感じられるように思います。

呉:西洋人の場合、キリスト教的思考があらゆるところに感じられる。こうしたものへの反撥、嫌悪感があるんだろうね。

加藤:カミュの『シーシュポスの神話』に、「真に重大な哲学上の問題は、一つしかない。それは自殺ということだ」とある。本当にこんな世に生きている価値があるのだろうか。人生が生きるに値するものか否か。これが哲学の根本問題に答えることになるとカミュは考えた。

彼は卒論が新プラトン主義です。アルジェの大学です。演劇的なことを考えつつ、サルトル(1905~80/哲学者、小説家)と同時代に実存を世に問うた。カミュの時代には戦争がありました。第二次世界大戦があったし、年齢的には、第一次大戦も体験しています。それにスペインの内戦のいざこざにも巻き込まれています。戦争にカネが絡んでいることがバレ始めた時代です。

1700年くらいに今に至る金融的な世界が確立して、それが大きな宗教と呼んでもいいようなものになった。カネにより世界全体が洗脳されるようになった。おかしいと思っても、巻き込まれざるを得ない。こうした中で、カネと時間と幸せを照らし合わせなければならない時代になっていく。

KEYWORDS:

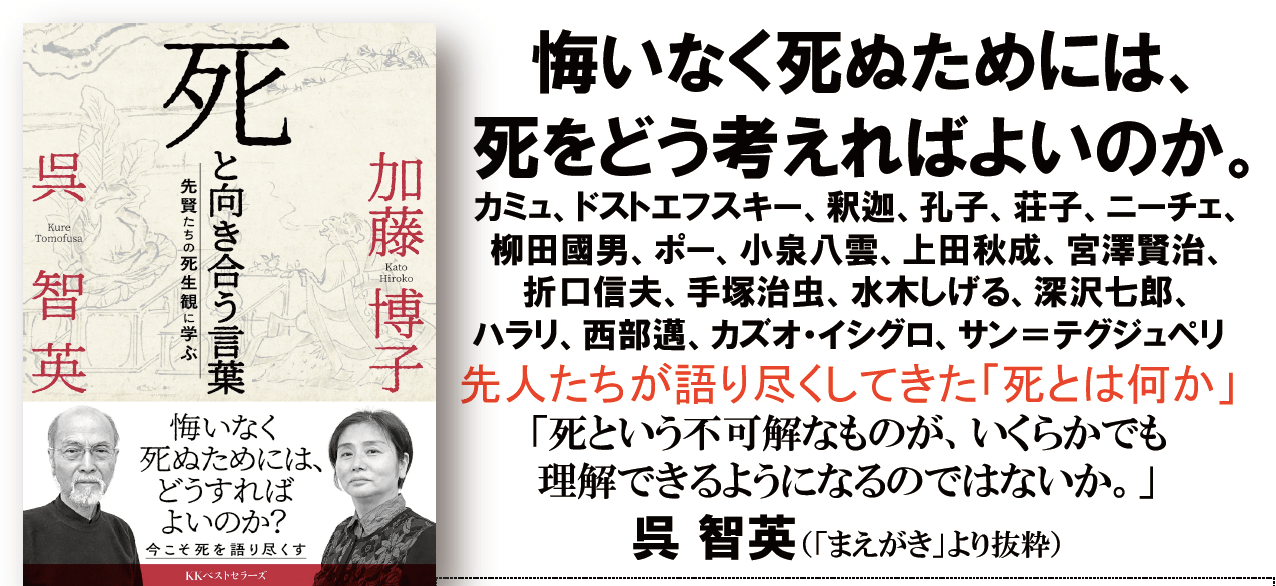

[caption id="attachment_896925" align="alignnone" width="1276"] 呉智英×加藤博子著『死と向き合う言葉:先賢たちの死生観に学ぶ』(KKベストセラーズ)が絶賛発売中。Amazon(死生観ジャンル)売れ筋ランキング第1位(2021.3.13)。[/caption]

呉智英×加藤博子著『死と向き合う言葉:先賢たちの死生観に学ぶ』(KKベストセラーズ)が絶賛発売中。Amazon(死生観ジャンル)売れ筋ランキング第1位(2021.3.13)。[/caption]